おしゃぶりのメリット・デメリット

おしゃぶりのメリット・デメリット

ベビーがぐずった時や、眠ってくれない時に使うと有効なおしゃぶり。新生児期におしゃぶりを使う際のメリットと注意点をご紹介します。メリット・デメリットを理解したうえで、上手に取り入れましょう。また、おしゃぶりは習慣になってしまうので、頼り過ぎはNG。あやしたり、話しかけたり、ベビーとのコミュニケーションが減らないよう気をつけましょう。

メルマガ購読

メルマガ購読

3,980円(税込)以上で送料無料

3,980円(税込)以上で送料無料

マイリストの使い方

マイリストの使い方

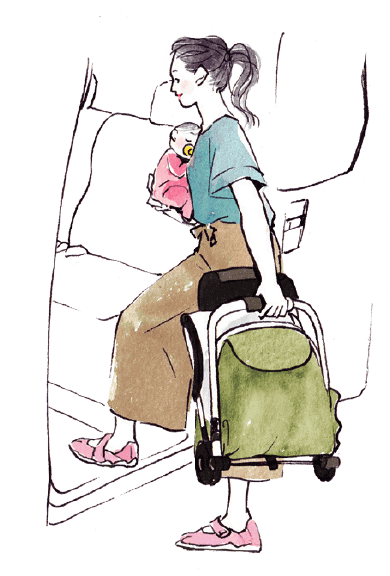

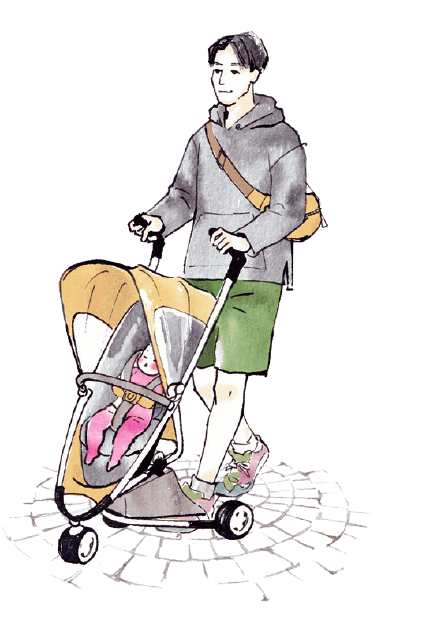

チャイルドシートは

チャイルドシートは

安全性を

安全性を

それぞれのタイプの買って良かったポイントは?

それぞれのタイプの買って良かったポイントは?

を

を

で

で

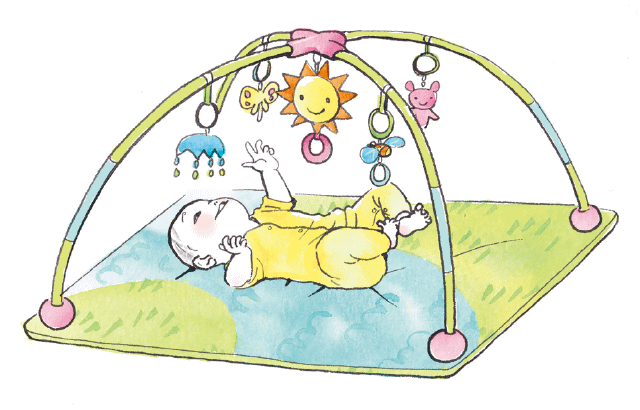

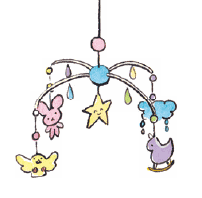

五感を刺激するおもちゃの特徴

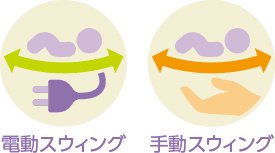

視覚

色・形

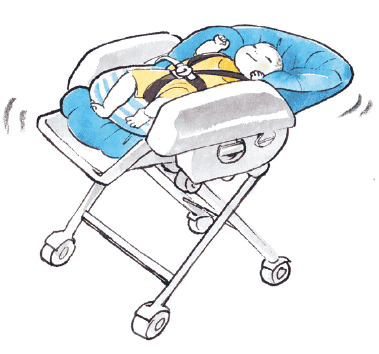

ゆらゆら揺れる、赤・白・黒のコントラストのある色調など

聴覚

音

鈴の音、

メリーの音・オルゴールなど

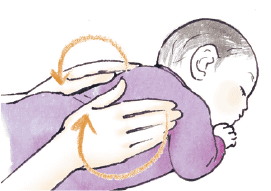

触覚

にぎる

触る

ガラガラ、おきあがりこぼし、つみきなど

味覚

なめる

かじる

歯固め、おしゃぶりなど

臭覚

人や場所

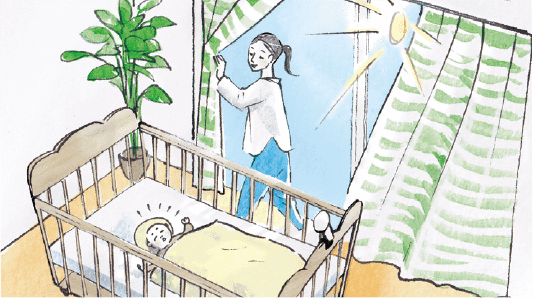

ママのニオイ、外の空気、風、季節、暮らしなど